国内建設事業を中核として、

それ以外の事業が国内建設と

同等以上の業績を創出する

事業ポートフォリオを構築し、

大林グループの持続的な成長を目指します

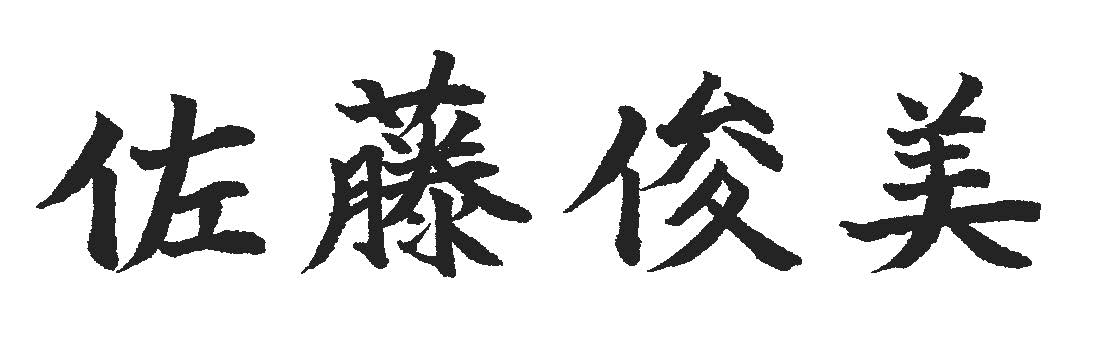

代表取締役社長 兼 CEO

世界で通用する建設エンジニアを中心に20,000人規模の多様な人材を有する大林グループは、世界最高水準の技術力に裏打ちされた質の高い建設サービスの提供を通じて、空間に新たな価値を創造し、社会課題の解決を図り、持続的な社会の実現に貢献してきました。2025年4月に社長兼CEOに就任した私が担う重要な責務は、大林グループを次の成長ステージへと導き、より良い大林グループを次世代につないでいくことです。持続可能な社会の実現のために、これまで以上に社会になくてはならない存在であり続けるべく、「事業基盤の強化」「変革の実践」を加速させていきます。

大林グループには、創業以来、連綿と受け継がれてきた「三箴―良く、廉く、速い」の精神があります。「三箴」にはそれぞれ施工や調達、生産性についての在り方が具体的に示されており、サプライチェーン全体でサステナビリティが求められる現代のものづくりにも通底する普遍的な精神です。当社グループが創業以来、その成長を実現していく中で拠り所としてきた三箴の精神を、私たちもまた将来につないでいかなければなりません。

「大林組基本理念」は、この「三箴」と当社グループの目指す姿や社会において果たすべき使命を示した「企業理念」、企業理念の実現を図り、すべてのステークホルダーに信頼され続けるための指針である「企業行動規範」から成ります。これらを礎に、持続可能な社会の実現においてこれまで以上に社会になくてはならない存在であり続けるべく、真摯に企業価値の向上、持続的な成長の実現に努めてまいる所存です。

大林組は、世界で通用する建設エンジニアを全世代にわたり8,000人を優に超えて有する技術者集団として、最高水準の技術力に裏打ちされた質の高い建設サービスの提供を通じ、空間に新たな価値を創造し、社会課題の解決を図り、持続的な社会の実現に貢献してきました。その過程において、当社は幸いにして先人たちの努力により、国内建設事業におけるリーディングカンパニーの一角を占めるとともに、当社グループとしてグローバルに事業を展開できる強固な経営基盤を有することができました。しかしながら、持続的な成長を目指すには、国内建設事業に大きく依存するビジネスモデルをこれまで以上に発展させ、事業領域を多様化し、歩みを止めることなくグローバルに拡大していくことが必要です。

当社グループにはすでに、中核事業である国内建設事業を中心に、完成度の高い組織マネジメント体制が構築されています。グループ全体としての経営資本も、国内建設事業にとどまらず、北米・アジアで長きにわたる歴史を持つ海外建設事業、地球環境に配慮したまちづくりを担う開発事業、脱炭素社会の実現に応えるグリーンエネルギー事業、そして新たな成長を切り拓く新領域ビジネスへと、多様な事業に配分されており、当社グループの持続的な成長を可能にする事業ポートフォリオが着実に築かれつつあります。グローバルに持続的な成長を実現するためには、各事業において資本効率を常に意識し、自立的な経営の実践を加速していくことが不可欠と考えています。経営者としての私の使命は、大林グループの経営基盤をさらに強固なものとし、経営の次元を高め、国内建設事業を中核として、それ以外の事業が国内建設と同等以上の業績を創出する大林グループを築くことにあると強く認識しています。

私自身、「中期経営計画2017」および「中期経営計画2022」(以下、中計2022)における経営戦略策定に主体的に関わり、かたちにしてきたという経緯もあり、社長就任を機に、当社グループのあるべき姿、その実現のための経営戦略を大きく見直すことは想定していません。当社グループが真摯に取り組んできた経営施策を今後も着実に不退転の決意で推進しなければならないと考えています。

2022年3月に公表した「中計2022」は、経営課題の解決には「事業基盤の強化」と「変革の実践」が不可欠と判断し策定したものです。策定当初は、最初の2年間を「建設事業の基盤強化への取り組み」の期間と定め、2026年度までの「変革実践への取り組み」を通じて、中長期的な成長への道筋の確立を考えていました。しかしながら、建設資材価格の高騰、生産力の拡充を上回る国内建設需要の増加、再生可能エネルギー市場の変容、国際政治・経済の動揺、世界的なサプライチェーンの混乱など、当初の想定を超える事業環境の変化に加え、安全面で重大災害を根絶できていないこと、品質面において看過できない不具合が続いていることなどに鑑み、2024年5月に「中計2022」の内容を一部見直し、「中期経営計画2022追補」(以下、中計追補)を策定しました。

中計追補では、安全と品質の確保が経営の最優先事項であることを改めて認識し、建設事業の基盤強化への取り組みを継続することをコミットしました。同時に、資本効率を重視した経営をさらに推進すべく、当社グループの株主資本コストを8~ 9%と想定し、その水準を上回るROEの達成が企業存続の前提と認識した上で、2026年度のROE目標を8%から10%に引き上げました。

一方、中長期的な視点から見ると、人口減少による国内建設市場の縮小や担い手不足といった構造的な課題に対する実効性のある戦略・方策の策定・実行が待ったなしの状況にあり、また、AIをはじめとする技術革新がグローバルに想定を超えるスピードで進む中、当社グループがこれを成長機会として捉えることができれば、持続的成長への大きな転換点となると考えています。生産性向上を目的とした成長投資による技術開発や抜本的な業務変革を含め、DXの推進にこれまで以上に積極的に取り組むとともに、国内建設事業以外の領域へ事業ポートフォリオのさらなる拡充を図り、持続的成長を確固たるものとし、その結果としてROEと資本効率の改善を実現していきます。具体的には、強固な経営基盤をベースに、高度な技術を核としてM&Aも活用しながら、カーボンニュートラル、水、エネルギー、食などの社会課題の解決に事業機会を見出し新たな事業の柱をつくるとともに、海外建設事業の拡大にも取り組みながら、グローバルに利益成長を図ります。

また、中計2022が前提としていた経営環境が大きく変わった現下の状況を踏まえれば、単に中計2022のKPIを達成するだけでは現状を肯定することはできないと考えています。そのため、2019年に策定した「地球・社会・人」と大林グループのサステナビリティを実現するための長期ビジョン「Obayashi Sustainability Vision 2050」の再構築やバックキャストの手法の見直しにも取り組んでいるところです。長期ビジョンについては次期中期経営計画(以下、次期中計)とともに皆さまにお示ししたいと思います。

大林グループが着実に成長を図りながら企業価値を向上させていくためには、株式市場が期待する株主資本コスト(8 ~9%を想定)を上回るROEを実現していくことが必須であり、エクイティ・スプレッドがプラスであるからこそ、投資による拡大再生産のプロセスが実現できると認識しています。

中計2022最終年度にあたる2026年度までの事業規模の推移、成長投資の実行、建設事業収支の推移、協力会社への支払条件の改定、政策保有株式の縮減、開発事業におけるレバレッジの活用などを勘案し、事業ごとに必要とする自己資本を設定し、現状の事業ポートフォリオを前提とした大林グループの必要自己資本の水準を1兆円と設定しました。長期安定配当を第一とした株主還元方針に基づき、自己資本配当率(DOE)5%程度の普通配当の実施に加え、自己資本の水準を適切にコントロールすることを目的として、中計2022期間中に1,000億円規模の自己株式取得を実施します。中計2022終了後も事業ポートフォリオの状況、成長投資などを勘案しながら、DOEの見直し、自己株式取得などにより自己資本の水準を適切にコントロールしていきます。

ROICについては、中計2022において、資本効率を重視した経営を進めていくための経営指標として採用しており、中期的に5%以上を目指しています。ROIC経営を機能させるために、ROIC 逆ツリーを社員個人レベルの目標設定に導入することにより、各人が行っている業務が資本効率、ひいては営業利益への寄与を通じて大林グループの業績にどのように貢献しているかを理解できるようにしています。特に、投下資本の多寡が収益規模に直結する開発事業やグリーンエネルギー事業などにおいては、ROICを事業継続・拡大を判断するための重要な指標と位置付け、事業の資本効率性を担保するとともにその改善を図っています。

次期中計に向けては、大林グループの各事業領域において必要となる自己資本の水準、各事業および各市場における資本コストを想定の上、ROE・ROICのボトムラインを設定し、それぞれの収益性や資本効率を適切に評価しながら、持続的な成長の実現に取り組んでいきます。同時に、取締役会における当社グループの事業ポートフォリオの在り方に関する議論においては、業務執行のこのような取り組みをベースとすることにより、最適な経営判断が行われる体制を構築したいと考えています。中長期的には収益を生み出す資産の構成において、また、その収益性においても、現状の総合請負業の枠を超えた企業グループとして持続的な成長を目指します。

また、株主・投資家の皆さまには、各事業のROEおよびROIC、そしてその集合体である当社グループが達成すべきROAの水準を成長戦略とともにお示ししたいと考えています。

今後も資本効率性を意識した戦略的な資本政策で持続的な企業価値創造を揺るぎないものとし、企業価値・株主価値の向上を確実に実現していきます。

当社グループの強みの一つに優れたエンジニアの存在があることについては先に触れましたが、国内建設市場においてリーディングカンパニーの一角として確固たるポジションを維持し、優れた人材を有していることは、何物にも代えがたい当社グループの財産であり、グローバルに成長していくための競争力の源泉です。

当社グループは建設エンジニアを中心に20,000人規模の多様な人材を有し、将来を担う逸材が各世代でそれぞれの分野で縦横に活躍しています。私の社長としての重要な責務の一つは、こうした人材が多様な分野のリーダーに成長し、社会課題に事業機会を見出しながら当社グループの持続的成長を支え、持続可能な社会の実現になくてはならない存在として活躍していくための盤石な経営基盤を構築することだと考えています。将来のリーダー が「三箴」の精神を持って、たとえ失敗しても諦めることなく挑戦を続ける、何度でも立ち上がることができる大林グループをつくっていきたいと思います。

私自身は入社以来、それぞれの年代、さまざまな業務において経験を積ませていただいたことが大きな財産となっています。大手建設会社5社の中では最後発である大林組が創業数十年でリーディングカンパニーの一角となり、今日まで成長を続けることができた一つの要因は、若い世代が活躍の場を与えられ、当社グループの発展を担う者としての気概を持ち、失敗を恐れることなく縦横に活躍してきたことにあると考えています。私自身もまた、そのような場を与えられ、成長の機会としてきました。

次世代を担う当社グループの人材にも、それぞれの仕事を通じて将来の自身の成長につながるさまざまな経験を積んでほしいと思っています。社員が挑戦心とやりがいを持ってものづくりに取り組める会社、社員の挑戦が実を結び、働きがいが向上し、報酬に反映され、企業価値も向上する、そのようなサイクルが生き生きと回る会社を実現するための成長戦略の策定、戦略的な人的資本への投資、組織人事制度の改革は私自身がリーダーシップを持って着実に進めてまいります。

人材が最大限に力を発揮するためには、会社と社員が揺るぎない信頼関係で結ばれていること、当社グループが目指す姿と、社員 一人ひとりが 描く「ありたい姿 」のベクトルが一致していることが企業経営の大前提です。私は心から、すべての社員が「持続可能な社会の実現になくてはならない存在」であることを実感し、誇りを持って働ける会社にしたいと考えています。これからも株主・投資家をはじめ、すべてのステークホルダーの皆さまには、当社グループが目指す将来像や、経営者としての私自身の想いを丁寧にお伝えしてまいります。

新たな経営体制の下、事業基盤の強化と変革の実践に全力を尽くす大林グループのこれからに、どうぞご期待ください。

2025年8月